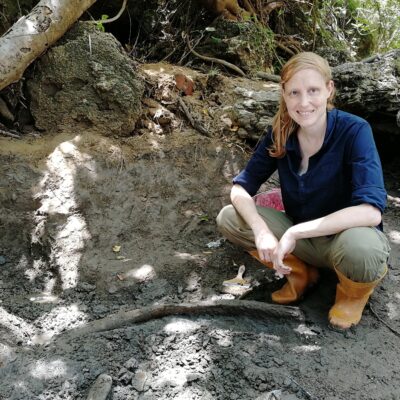

PD Dr. habil. Anneke H. van Heteren

Sektion Mammalogie

Sektionsleiterin Mammalogie

Forschung

Form und Struktur fungieren als Medium für die Interaktion zwischen Organismen und Umwelt. Daher ist Forschung in diesem Bereich essenziell für ein umfassendes Verständnis der Funktionsweise von Organismen und ihrer Anpassung an den globalen Wandel. Die Phänomik ist die systematische Untersuchung phänotypischer organismischer Merkmale, die auf großen Mengen phänotypischer Daten basiert. Dieser Ansatz bietet leistungsstarke und vielseitige Werkzeuge, wie geometrische Morphometrie und Finite-Elemente-Analyse, um Formen in statistisch robusten mathematischen Modellen darzustellen und so zu bewerten, wie sich Organismen an den globalen Wandel anpassen.

In diesem Zusammenhang vertiefen wir uns in verschiedene Themen. Ein Aspekt ist das Verständnis der Anpassung fossiler Bären an Klima und Konkurrenz. Wir sind ein dynamisches Team mit einer wachsenden Liste von Veröffentlichungen.

Evolution großer Säugetiere im Quartär: Anpassungen an Klima und Konkurrenz

Angesichts der aktuellen Umweltveränderungen eignen sich Tiere des Pleistozäns hervorragend als Studienobjekt. Eiszeitliche Ökosysteme waren zyklisch der globalen Erwärmung ausgesetzt, und während sich einige Tiere anpassen konnten, starben andere (lokal) aus. Darüber hinaus sind Tiere des Pleistozäns sehr eng mit heute lebenden Tieren verwandt und gehören manchmal sogar derselben Art an. Zu verstehen, wie und warum sich diese Tiere angepasst haben, ist von größter Bedeutung, um heute lebende Tiere zu verstehen und ihnen zu helfen.

Ich verwende unter anderem Bären als Modellart. Im Pleistozän gab es in Europa zwei Bärentaxa: verschiedene Höhlenbärenlinien (Ursus spelaeus s.l., Ursus deningeri) und den Braunbären (Ursus arctos). Es ist zwingend erforderlich zu verstehen, warum die Höhlenbären im Zuge der Klimaerwärmung am Ende des Pleistozäns ausstarben, während der Braunbär überlebte, um zu verhindern, dass heute lebende Bärenarten dasselbe Schicksal erleiden.

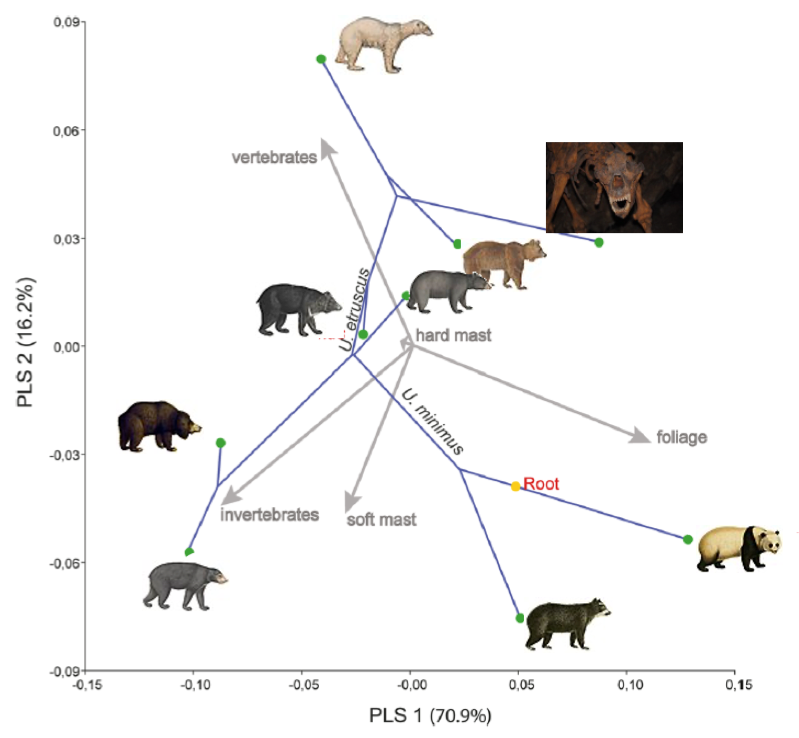

Die Ernährungsweise und Evolution des Höhlenbären sind Gegenstand heftiger Debatten. Ich analysiere Höhlenbären und ihre lebenden Verwandten mithilfe der Paläophänomik. Die Höhlenbären zeigen eine ähnliche evolutionäre Entwicklung durch den Morphoraum wie der Panda (Ailuropoda melanoleuca), was auf ähnliche Anpassungen an eine hauptsächlich aus Pflanzen bestehende Ernährung hindeutet.

Ausgrabungen

Dr. Yang (Nationales Naturkundemuseum, Taiwan) und ich leiten derzeit gemeinsam ein internationales Ausgrabungsteam. Wir haben einen nahezu vollständigen fossilen Bartenwal ausgegraben. Bei dem Exemplar handelt es sich möglicherweise um einen Grauwal, da die Trommelfelle nicht erhalten sind. Daher werden wir die Artzuordnung mithilfe geometrischer Morphometrie an Unterkiefer und Schulterblatt sowie mittels Peptid-Massen-Fingerabdruck bestätigen. Knochen von zwei weiteren Meeressäugern wurden gefunden. Bei den beiden letzteren handelt es sich möglicherweise um Delfine, eine genauere Bestimmung ist derzeit jedoch nicht möglich. Darüber hinaus wurden weitere Knochen von Meeressäugern gefunden, die auf eine Wallagerstätte hindeuten. Die Fossilienfundstelle Hengchun bietet eine einzigartige Gelegenheit, eine Ansammlung mehrerer pleistozäner Meeressäugerarten zu untersuchen. Wir werden ihre Morphologie detailliert beschreiben, einschließlich der relativen Knochengrößen. Wir werden sie im Lichte der Umweltveränderungen mit ihren heute lebenden Artgenossen vergleichen.

Derzeit bin ich außerdem in Zusammenarbeit mit Prof. Theodorou (Universität Athen) an der Ausgrabung quartärer Inselsäugetiere auf Zypern beteiligt. Inseln bieten eindrucksvolle Beispiele der Evolution und haben sowohl Charles Darwin als auch Alfred Russel Wallace beeinflusst. Allerdings starb die Mehrheit der großen Inselsäugetiere am Ende des Pleistozäns oder während des Holozäns aus, sodass unser Wissen über die Evolutionsprozesse großer Inselsäugetiere, die oft zwergwüchsige Versionen ihrer Gegenstücke auf dem Festland hervorbringen, begrenzt ist. Ausgrabungen quartärer Inselsäugetiere auf Zypern sind entscheidend für das Verständnis der einzigartigen Evolutionsprozesse, Aussterbemuster und der ökologischen Dynamiken der Insel, die ihre endemische Fauna geprägt haben.